Leistungsdiagnostik - wie, wann und warum?

Als Trainerin sehe viele Leistungsdiagnostiken diverser Institute aus ganz Deutschland. Jede ist anders. Dabei werden im wesentlich zwei Messmethoden angewendet, aber gefühlt 1000 Modelle, nach denen ausgewertet wird. Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Kürzlich erhielt ich eine Auswertung, in der nach drei verschiedenen Modellen die Trainingszonen berechnet wurden - alle mit unterschiedlichen Schwellenwerten.

Die Fachfrau staunt, der Laie wundert sich.

Wann ist eine Leistungsdiagnostik sinnvoll?

Eine aufwendige Leistungsdiagnostik in einem spezialisiertem Institut (der Kardiologe um die Ecke reicht meist nicht!) macht Sinn, wenn Du

- auf ein konkretes Ziel hinarbeitest (FTP/Schwellen-Steigerung, Ironman, Etappenrennen oder allgemein deine Fitness überprüfbar steigern möchtest)

- gezielt und strukturiert nach Plan trainieren möchtest

- Leistungsentwicklung objektiv messen willst

- über die technischen Vorausseztungen verfügst, die Ergebnisse in deinem täglichen Training umzusetzen

Technische Voraussetzungen sind:

- Pulsmesser

- Leistungsmesser und/oder Smart Trainer

- Trittfrequenzmesser

- Trainingscomputer

Hinter allem sollte ein zielgerichteter, individueller Trainingsplan stehen.

Die Kosten für eine Leistungsdiagnostik liegen zur Zeit zwischen €180,- und €400,-

Welche Leistungsdiagnostiken gibt es?

Es gibt verschiedene Arten der Leistungsdiagnostik. Es reicht von Methoden, die mit einfachen Mitteln auf der Strasse/Rolle bis hin zu aufwendiger Messtechnik im Labor durchgeführt werden.

Die gängisten Verfahren sind folgende (sortiert nach Genauigkeit/Aussagekraft und Umfang der erhobenen Daten):

FTP-Test (Functional Threshold Power)

-

Ziel: Bestimmung der funktionellen Schwellenleistung (FTP) = jene Leistung, die du ca. 60 min halten kannst

-

Typische Durchführung:

-

20-Minuten-Test (FTP ≈ 95 % der Durchschnittsleistung)*

-

Rampentest (zunehmende Belastung bis zur Erschöpfung)

-

8-Minuten-Test (mehrere Intervalle)

-

- Voraussetzung: Powermeter, Pulsmesser, Auswertetool

-

Vorteile: Einfach auf der Rolle oder im Freien durchführbar

-

Nachteile: Keine physiologischen Daten (z. B. Laktat, VO₂max)

*Nach meiner Erfahrung aus meinem Traineralltag, ist der Ansatz von der Durchschnittleistung des 20 Minutentests pauschal 5% abzuziehen, um den FTP festzulegen, sehr undifferenziert. Beispiel aus meiner Praxis: ein Crossfahrer, der es gewohnt ist rund 40 Minuten Vollgas zugeben, kann sich in einem 20 Minutentest deutlich mehr verausgaben als ein Langdistanztriathlet oder Ultrafahrer. Hier sollten unterschiedliche Abzüge vorgenommen werden.

Laktatstufentest

-

Ziel: Bestimmung der individuellen anaeroben Schwelle über Laktatmessungen im Blut.

-

Durchführung: Stufenweise Erhöhung der Leistung alle 3–5 min, Messung von Laktat & Herzfrequenz.

-

Ergebnisse:

-

Trainingszonen (GA1, GA2, EB, SB etc.) nach Leistung (früher nur nach Puls)

-

Schwellenleistung (Watt an der Laktatschwelle)

-

-

Voraussetzung: Powermeter, Pulsmesser, Messtechnik zur Laktatmessung

-

Vorteile: Sehr genau, zeigt Stoffwechselverhalten.

-

Nachteile: Aufwand, Blutabnahme, teurer (~100–200 €)

Mein Kommentar: Schwellenwerte anhand der Laktatwerte bestimmen? Für diesen Ansatz gibt es soviele Modelle wie Trainingswissenaftsprofessoren. Unfassbar, wie unterschiedlich gemessene Daten je nach Modell zu völlig anderen Aussagen führen! Dennoch gibt es auch eindeutige Erkenntnisse und Werte aus dem Test. Daher: Gute Methoden, aber mit krisichen Abstand auf die Ergebnisse schauen.

Spiroergometrie (Atemgasanalyse)

-

Ziel: Bestimmung von VO₂max, Fett-/Kohlenhydratstoffwechsel, Fatmax, Ventilationsschwellen (VT1/VT2 bzw. aerobe/anaerobe Schwelle), Trainingszonen.

-

Durchführung: Ergospirometrie mit Atemmaske; Messung der Atemgase bei steigender Belastung, idealerweise im Stufentest mit 3 bis 5 minütigen Steigerungen

-

Ergebnisse:

-

VO₂max (max. Sauerstoffaufnahme)

-

Energiestoffwechsel (Fett vs. Kohlenhydrate)

-

Schwellen für gezielte Trainingssteuerung

-

-

Vorteile: Sehr genaue Analyse der Ausdauerleistungsfähigkeit.

-

Nachteile: Teuer (~180–350 €), Spezialausrüstung erforderlich.

Mein Kommentar: Das liefert verlässliche Werte!

Kombinierte Laktat- & Spiroergometrie

-

Ziel: Vollständiges physiologisches Profil.

-

Ergebnisse: Trainignszonen, VO₂max, Fett-/Kohlenhydratstoffwechsel, Fatmax, Ventilationsschwellen (VT1/VT2 bzw. aerobe/anaerobe Schwelle), Erholungsfähigkeit.

-

Vorteile: Maximale Aussagekraft.

-

Nachteile: Nur in spezialisierten Leistungszentren, teuer (~250–350 €).

Mein Kommentar: Der Goldstandard. Kann man (aber muss man nicht) zum Start in ein strukturiertes Training machen. Nur bei sehr ambitionierte Athleten regelmäßig durchführen.

Welche Erkenntnisse liefert eine Leistungsdiagnostik für deinen Trainingsalltag

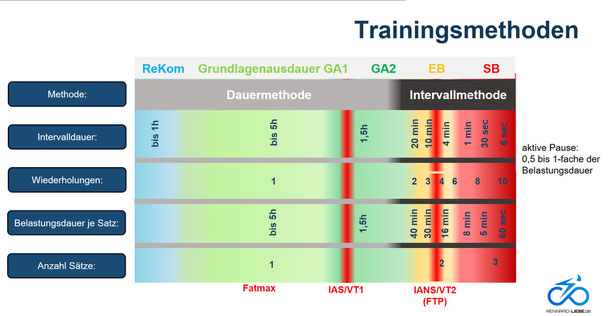

In einem strukturierten, zielgerichteten Training setzt man mit spezifischen Trainingsmethoden spezifische Reize in jeder Trainingszone.

Jede Trainingszone wird mit speziellen, differenzierten Trainingsreizen angesprochen.

Nur wer seine Trainingszonen ermittelt hat, kann damit zielgerichtete, wirksame Reize setzen.

Im Grundlagenbereich trainiert man im wesentlichen nach der Dauermethode. Intensivere Reize setzt man durch die Intervallmethoden. Eine Intervalleinheit wird definiert durch Intervalldauer, Anzahl der Wiederholungen, Anzahl der Sätze und Dauer

(Exemplarische Übersicht)

Zwei Beispiele für spezifische Trainingseinheiten:

Im Entwicklungsbereich, d.h. der Intenistätsbereich um den FTP (auch Anaerobe Schwelle oder VT2) ist eine typische Intervalleinheit:

- 20 mi Warmup, 4 x 4 Minuten an der Schwelle mit je 4 Minuten aktive Pause (locker treten), 20 Minuten Cool down

- Ziel: FTP steigern

Im hochintensiven Spitzenbereich ist eine typische Intervalleinheit:

- 30 Minuten Warmup, 2 Sätze mit 8 x 30 Sekunden mit 130% der FTP mit je 30 Sekunden aktive Pause (locker treten), 30 Minuten Cool down

Ziel: VO2max steigern

Eine Leistungsdiagnostik für Einsteiger? Ist das nicht übertrieben?

Man kann geteilter Meinung sein. Der große Vorteil:

Man lernt anhand objektiver, messbarer Daten, welche Intensitäten sinnvoll sind und entwickelt und schult damit sein Körpergefühl. So vermeidet Über- oder Unterforderung - etwas, was besonders bei Einsteigern häufig zu beobachten ist. Dort ist das Körpergefühl noch nicht hinreichend ausgebildet.

Dagegen sprechen die hohen Kosten, nicht nur für die Leistungsdiagnostik, sondern besonders um die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung der Vorgaben zu schaffen. Denn idealerweise benötigt man dazu eine Leistungsmessung, die am Rad leichtmal um die €1000,- kosten kann.

Zwei pragmatische Lösungsvorschläge: Zum einen trainieren auch viele Einsteiger auf einem Smarttrainer. Diese habe eine Leistungsmessung integriert. Für die kurzen Intervalleinheiten ist das eine ideale Lösung. Die langen Grundlageneinheiten können bestens nur mit dem Pulsmesser gesteuert werden.

Ambitionierte Hobbysportler

Ziel: Verbesserung der Leistung bzw. der allgemeinen Fitness, FTP-Steigerung, gezielte Saisonplanung.

Vorteil: Exakte Bestimmung der Trainingszonen (nach Laktat, FTP oder VO₂max) → effizienteres Training.

Diagnostik zu Saisonbeginn und -mitte hilft, den Trainingsfortschritt zu kontrollieren. Leistungsentwicklung kann im Verlauf der Saison durch einfachen FTP- Test überprüft werden.

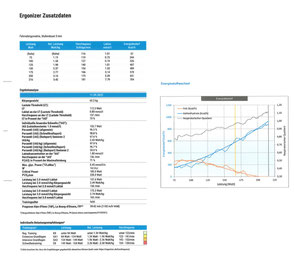

Das Video zeigt eine Leistungsdiagnostik meiner Trainee B.L. bei Katja Mangold in Merdingen (balance4life.de) .

Katja & ich bieten gemeinsam Workshops für Vereine und Firmen, in denen wir Grundlagen des Smarten Trainings vorstellen und Teilnehmern bei ihnen vor Ort eine Leistungsdiagnostik ermöglichen.

Anfragen gerne über das Kontaktformular.

Wettkampforientierte Radsportler / Triathleten

Ziel: Maximale Leistung und gezielte Wettkampfvorbereitung.

Vorteil: Aufdeckung individueller Stärken/Schwächen (z. B. Schwellenleistung, Laktatbildungsrate, Fettstoffwechsel).

Regelmäßige Diagnostik (alle 3–6 Monate) ermöglicht eine präzise Periodisierung.

Checkliste Leistungsdiagnostik

Planen meine Trainees eine Leistungsdiagnostik geben ich ihnen folgende Checkliste an die Hand. Damit ist sichergestellt, dass ein Mindeststandard gesichert ist und ich die wirklich wichtigen Werte durch gesicherte Methoden erhalte.

Durchführung

- Spirometrie

- Stufentest mit mind. 3 Minuten Stufendauer, 20 bis 30 Watt Steigerungen, Einstiegswert unter 80 Watt, ggfs nach Absprache mit mir niedriger

- Kombinierte Spirometrie und Laktatmessung bei ambitionierten Athleten wünschenswert

- Kalibrierte Leistungsmessung sollte gewährleistet sein

- Gerne auf eigenem Rad (ist ein Powermeter vorhanden, gerne den Test parallel mit aufzeichnen!)

Der Test sollte durch den Athleten gut vorbereitet werden: 2 bis 3 Tage vorher keinerlei intensive Belastungen, auch kein Krafttraining. Ideal am Ende einer Rekomwoche. Am Testtag vor dem Termin normal essen, aber mindestens zwei Stunden vor dem Test keine Kohlenhydrate mehr zu dir nehmen! Anweisungen des Instituts beachten.

Pflichtdaten, Mindestumfang

Basisdaten & Voraussetzungen

- Körpergewicht

- Körpergröße

- Ruhepuls / Herzfrequenz in Ruhe

- Maximale Herzfrequenz (HFmax)

- Alter, Geschlecht

Leistungsparameter

- Leistung an der anaeroben Schwelle

- Leistung an der aeroben Schwelle

- eventuell Leistung an der Fatmax (je nach Trainingsziel)

Zusätzlich wünschenswerte Daten

Leistungsparameter

- Leistung am Fatmax

- VO₂max (maximale Sauerstoffaufnahme) – absolut (L/min) und relativ (ml/kg/min)

- VLamax (maximale Laktatbildungsrate)

- Laktatkonzentration in Ruhe, an der Schwelle und nach Belastung

Stoffwechsel & Energiesysteme

- Fett- vs. Kohlenhydratverbrennung in Abhängigkeit der Leistung

- Kohlenhydratverbrauch (g/h) bei Schwellenleistung

Trainingszonen & Ableitungen

- Definition von Leistungszonen (unter Angabe des Modells, nach dem ausgewertet wird)

-

- Zone 1 / Regeneration

- Zone 2 / GA1 (Grundlagenausdauer 1)

- Zone 3 / GA2 (Grundlagenausdauer 2)

- Zone 4 / EB (Schwelle / Entwicklungsbereich)

- Zone 5 / SB (VO₂max)

- Zone 6 / Anaerob / Sprint

- Berechnung entsprechender Herzfrequenz- und Leistungsbereiche (Watt + HF)

- Hinweise zur Trainingssteuerung (z. B. Schwerpunkte, Schwächen, Potenziale)

Optionale Ergänzungen

- Pedalbalance (links/rechts, falls Powermeter dies unterstützt)

- Vergleich mit Vorwerten (Verlaufsdiagnostik)